なぜ、そのUIは「良い」のか?心理学で解き明かすインターフェースデザイン

こんにちは、i-Vinciのkakunです。

UI/UXデザインに関わるにあたって感覚ではなく根拠を語れるようになりたい。

そんな思いから手に取ったのがO’Reilly Japanの 『インタフェースデザインの心理学 第2版―ウェブやアプリに新たな視点をもたらす100の指針』 です。

本記事では、本書で紹介されている 「物語形式の効果」(人は物語を通じて情報を処理し、記憶を定着させること)を活かし、私自身が得た6つの学びを物語として紹介していきます。

プロローグ:深夜の迷子とUIの道しるべ

「えっと…ここからどうすればいいんだっけ?」

深夜、新しいアプリを開いた私は、画面いっぱいのアイコンに戸惑い、何もできずに閉じてしまいました。

この「迷子」感覚、きっと誰もが一度は経験していると思います。

本書は、感覚ではなく科学的根拠に基づいて、UIの「使いやすさ」を解き明かしてくれます。

ユーザーの無意識に働きかけるデザインの秘密を、私はこの本と一緒に探ることにしました。

学び1:脳の限界を知る – 「認知負荷」のダイエット

最初に知ったのは、私たちの脳には思った以上に処理能力の限界があるということです。

1秒間に膨大な情報が入ってきますが、意識的に処理できるのはほんのわずか。情報が多すぎると、すぐに疲れてしまいます。

たとえば、レストランのメニューに100種類の料理が並んでいたら、選ぶだけで疲れてしまいます。これが「認知負荷」です。

そこで有効なのが 段階的開示 です。必要な情報だけを少しずつ提示することで、脳の負担を軽減できます。

- 悪い例:複雑なフォームが一度に表示される

- 良い例:ステップごとに分けて表示されるウィザード形式

根拠がない「3クリックルール」(3クリック以内で目的の情報に到達すべきという考え)よりも、認知負荷を減らすことのほうが重要であると知ったとき、「使いやすさ」の本質に近づけたように感じました。

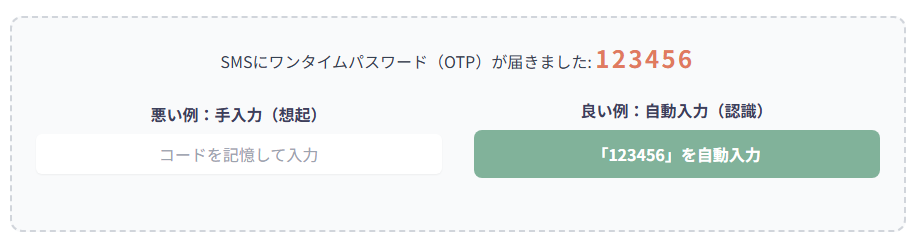

学び2:忘れっぽい脳に寄り添う – 「認識優位」のデザイン

「あれ?さっき見たパスワード、何だったっけ?」

そんな経験は、日常の中でよくあることです。私たちの短期記憶は、同時に保持できる情報が4±1個程度と非常に限られています。そのため、思い出すよりも「認識できる」デザインが求められます。

- 悪い例:SMSの6桁コードを手入力

- 良い例:コードを自動入力で補完

記憶の負担を減らすことで、操作は格段に楽になります。また、視覚的な情報は記憶に残りやすいため、アイコンや写真を活用することで理解も深まります。

記憶は保存ではなく再構築されるものです。だからこそ、重要な情報は繰り返し、分かりやすく提示することが大切です。

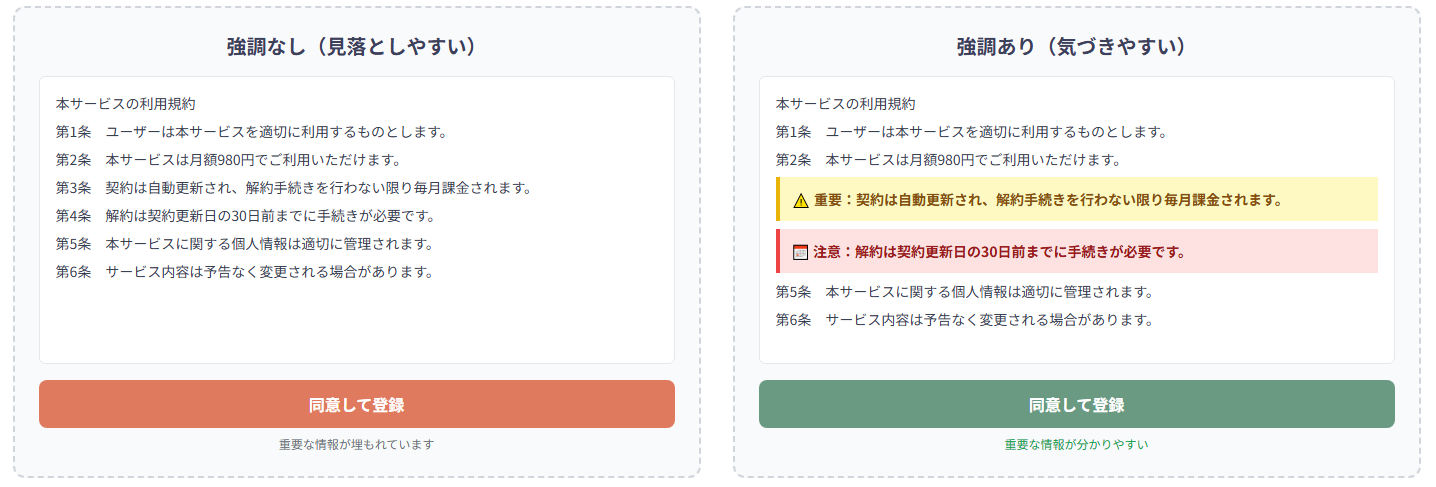

学び3:ぼんやりユーザーを導く – 「注意」と「操作性」の工夫

ある日、私は新しいサービスに登録しようとした際、画面には長い利用規約が表示されていました。読む気力はありませんでしたが、ある一文だけが目に飛び込んできました。

「このサービスは自動更新されます」

その瞬間、ぼんやりしていた私の意識がはっきりと覚醒したのです。

こうした経験、あなたも心当たりはありませんか?

……今、あなたの意識はどこにありますか?この文章を読んでいるようで、別のことを考えていませんか?

人は日常の30〜70%を「マインドワンダリング(心ここにあらず)」状態で過ごしているといわれています。つまり、画面を見ていても、すべての情報が届いているとは限りません。

この経験から、「一度で伝わるはず」と考えるのは危険だと学びました。UIは、ぼんやりしているユーザーにも届く工夫が必要です。

- 通知は赤字や太字で強調

- 案内はタイミングを変えて繰り返す

- フォームには進捗バーを表示

- パンくずリストで現在地を明示

「今どこにいるのか」「何をしているのか」を常に示すことで、ユーザーは安心して操作できます。ぼんやりしていても、重要な情報だけは確実に届くようにする。それが、優れたUIの条件です。

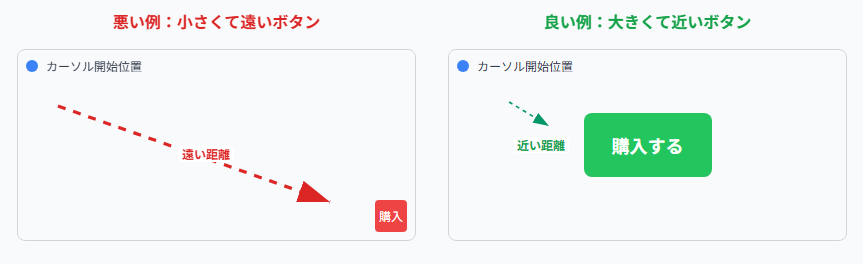

学び4:指とマウスに優しいデザイン – 「フィッツの法則」で操作性を向上

「購入ボタンが小さすぎて、押しづらい…」

あるECサイトでそう感じたとき、私は フィッツの法則 を思い出しました。

この法則は、「ターゲットが小さく、遠いほど操作が難しくなる」というものです。つまり、大きくて近いボタンほど押しやすいのです。

- 悪い例:小さく目立たない購入ボタン

- 良い例:指が届きやすく、視線の流れに沿った配置

特にスマートフォンでは、指の腹が触れる範囲を考慮した設計が求められます。

「買いたい」と思った瞬間に、迷わず押せること。それだけで、ユーザー体験は大きく向上します。

学び5:そっと背中を押す – 「説得心理」と人間関係

「この機能、すごいんです!」と熱心に紹介しても、ユーザーがすぐに行動してくれるとは限りません。

そんなときに役立つのが、フット・イン・ザ・ドアという心理学の手法です。

これは、小さな依頼から始めることで、大きな行動を受け入れやすくするという考え方です。

- 悪い例:「年間プランの有料登録を!」

- 良い例:「まずは30日間、無料体験してみませんか?」

小さな一歩が、ユーザーの心理的なハードルを下げてくれます。

説得は押し付けではなく、ユーザーのペースに寄り添うことが大切です。

学び6:ユーザーの「常識」を読み解く – メンタルモデルと設計のズレ

初めて見る洗濯機でも、「これがスタート」「ここに洗剤を入れる」と自然に思うものです。これが メンタルモデル です。

一方で、設計者は内部構造や動作ロジックに基づいた システム概念モデル を持っています。

このズレが、ユーザーの混乱を招く原因になります。

だからこそ、UIではユーザーの期待と設計を一致させることが重要です。

- 直感的に理解できるアイコンやラベルを使う

- 新しい操作はチュートリアルで丁寧に説明する

AppleのHuman Interface Guidelinesでも重視されているこの考え方は、迷わないUIを実現するための基本です。

エピローグ:当たり前を科学で語るUIデザイン

あの夜、アプリで迷子になった私は、「なぜこのUIは良いのか?」という問いに出会いました。

今なら、こう答えることができます。

- 認知負荷を減らす段階的開示

- 記憶に頼らない認識優位

- 操作しやすさを支えるフィッツの法則

- ユーザーの常識に寄り添うメンタルモデル

これらはすべて、心理学や脳科学に裏打ちされた科学的な設計原則です。

直感的に「良い」と感じるUIの裏には、明確な理論が存在しています。

『インタフェースデザインの心理学 第2版』は、こうした「当たり前」の判断に、科学的な裏付けを与えてくれる一冊です。

感覚ではなく根拠を持って語れることで、チーム内の説得力も高まり、より良いUXの実現に近づくことができます。

迷子になるユーザーを減らすために。

そして、自信を持ってUIを語るために。

この本は、きっと皆さまの強い味方になってくれるはずです。